06.12.2024

Справка

Интервью взято в городе Перми 26 мая 2010 года в рамках российско-польского проекта «Война воспоминаний?»

Интервью записали Мачей Вас (Польша) и Эллина Нуртдинова (Пермь).

Архив Пермского «Мемориала». Ф.5. Оп.673. Д.1.

FSO 01-288/05-665

Ссылки на использование отдельных фрагментов или всего интервью, а также фотоматериалов обязательны с упоминанием правообладателя и архивного шифра.

Курсивом выделены пояснения и дополнения редактора.

Зельма Германовна, когда и где Вы родились?

Родилась на Украине в немецком поселении, уже в ротфронте. Родственники все родились еще в Надмтурге, это было молодое село. Папа работал заместителем главного бухгалтера Стульневской и Черниговской МТС. Бухгалтером. Он уже отделился тогда от нас. Я была третья в семье. Он уже отдельно себе дом построил. И детство прошло на Украине, до 1941 года. Родилась я 5 марта 1937 года. До сентября 1941 года жили наравне со всеми, война началась, и всё это вот так было. В сентябре 1941-го многих мужчин у нас забрали уже, призвали в армию из села. Папа, в основном, оставался еще в селе, потому что первый эшелон с техникой и живой силой, рабочей силой, отправлен был уже с Украины. [Видимо, показывает фотографии]. Это наш дом, это наша свадьба. Это папа после трудармии, как раз перед выездом из Березников сюда, когда Солдатов пригласил папу сюда работать в главную контору материально-технического снабжения Молотовстроя. И предложил привезти с собой несколько человек, добросовестных бухгалтеров, честных, трудолюбивых. И тогда надо было отправлять нашу фотографию семьи, вот и фотографировались. Это уже здесь, в Перми. Это вот по приезде, мы тут встретили семью мужа папиной сестры, его сестра здесь была и свадьба была. Вот видите: 1953-й год, еще за колючей проволокой. Это вот двоюродного брата свадьба была.

Вернемся в детство. Значит, папа у Вас был главным бухгалтером.

Да. Стульневский, Черниговский МТС. Два МТС были объединены, и вот он кончал как раз повторное повышение квалификации бухгалтеров и так он остался. А вот когда война началась, и всех уже эвакуировали, всех уже выселяли с Украины, папу оставляли для того, чтоб отправить – часть техники и живую силу отправили с МТС – а он как материально ответственное лицо должен был остаться и отправить. На него была возложена вот эта обязанность.

А мама кем работала?

Мама работала в основном дома и в колхозе. Она очень любила лошадей, чаще всего с лошадьми работала. А чтоб определенно она где-то работала, я не могу сказать.

А ещё Вы были третья в семье?

Да.

Братья и сестры у вас где?

Сестра у меня на 6 лет старше, она с нами жила, а брат на три года старше. В будущем сестра стала фельдшером, а брат окончил Коми-институт здесь в Перми на диплом с отличием, сразу интернатура и всё. И потом где-то 16-17 лет он работал деканом электротехнического факультета нашей академии технической. Защитил диссертацию, но закончил он в 2000-м году. Его дочь младшая уехала в Москву работать и потом, как говорится, уговорила их тоже поехать. Ну что, они же выходят на пенсию. Так что он всю жизнь проработал в Политехническом институте. Последнее время он был заведущий кафедрой вычислительной техники, математики.

Как Ваша семья относилась к Советской власти, какие были взаимоотношения: активисты или избегали взаимодействия?

Папа в 1933 году окончил службу в армии. У нас каких-то противоречий (с советской властью) никогда не было. И папа вот когда, вы знаете, я вам скажу так, ну судьба наша так сложилась, что папу отправили, он технику отправил, и ему сразу вручили повестку в армию. На следующий день он уже должен был идти в армию. И вместе с ним уходили, по-моему, два маминых брата. Или не вместе, но приблизительно в это время. Мы потом узнали, что это была трудармия, что они были в немецких лагерях, были они в Соликамске, там есть даже фотокарточки. Он сперва на лесоповале работал в трудармии, а потом его привлекли к такой работе – он должен был наблюдать за питанием трудармейцев, следить за столовыми. А бухгалтером он был очень хорошим, добросовестным, честным, и поэтому его потом Солдатов даже вот сюда вызвал. Сперва в Березники его, а потом там. А как у нас сложилась судьба? Мы когда его проводили, буквально день-два-три, в скорости нас тоже стали выселять. Ну, мама с нами. Ну что, мне было 4 годика, брату 7 лет, сестре – 10. Много ли мы могли взять на свои плечи? В основном это было то, что мы надели. Нас довезли на каком-то прицепе до станции Стульнево, откуда папа отправлял технику. Когда он отправлял технику, я впервые увидела железную дорогу. На меня очень большое впечатление произвела техника на этих открытых площадках. У меня было такое изумление, поэтому и запомнилось так сильно. А потом уже на станцию нас привезли, первый эшелон отправили с людьми, а мы в первый эшелон не попали. Остались под охраной уже на станции. Сколько мы там были? Не один день, но сколько-то были.

И в один день нас должны были отправлять, и часть постепенно отправляли, а мы никак еще не могли попасть в эти эшелоны мы были там, на станции, и как-то был воздушный бой. Наш «Ястребок» над нами пролетал и вдруг «Мессер» налетел. Может поэтому этот «Ястребок» и появился, чтоб отогнать от того места. Завязался воздушный бой «Ястребка» с «Мессером», и наш самолетик сбили. И он не так далеко упал. И я знаю, то еще кто-то из ребят, даже брат мой, бегали туда к месту падения самолета, чтобы, ну как говорится, вдруг кто-то живой, помощь кому-то нужна. Знаете, все были воспитаны на таком. Тем более брату было уже 7 лет. Ну вот, но бегали в основном парни.

И в скорости объявили, что эшелонов больше не будет. Но это я, может быть, знаю уже со слов, сказать, как это было, я не могу. Предупредили, что эшелонов больше не будет, пришел приказ взрывать пути. Но нас оттуда еще не отпустили. И вот стали взрывать эти пути. А сверху бомбить, а нас никуда не отпустили. Знаете, мы оказались в таком положении… Очень часто у меня в ушах звенит во сне гул, когда куски рельсов летели, и свист бомб тоже очень хорошо слышала. Но какой взрывной волной меня, как говорится, подбросило и потом ударило обо что, я не знаю, но меня откапывали из земли. Видимо, вот эта контузия у меня и тогда и произошла. Это было ясным днем, а в сознание я пришла только вечером, когда никого на станции не было. Только близкие и родные около мамы суетились, чтобы помочь ей что-то со мной сделать. Я знаю, что меня на чём-то несли.

И мы вот так вот вошли в наше село. Я, почему так удивилась, когда мы шли, уже похолодало, сентябрь был, но нигде и никакого снега я не видела. Когда внесли нас в дом, что удивило? Что все животные – кролики там – бегали все на улице, и когда вошли в дом, нигде снега никакого не было. И уже потом, когда я училась в школе, я задала сестре вопрос: «Аня, как же так было – нигде снега не было, а у нас в доме был снег?». «Нет, ты не поняла. Там строили мастерскую для пошива белья для фронта». И вот эти лоскуты и нитки у меня, видимо, ассоциировались вот с этим.

Но мы были в доме совсем недолго, мы не успели раздеться, ничего, раздался стук в окно, и сосед предупредил маму, что такой-то поступил в полицаи и он донес, что папина семья вернулась. И мы приговорены к расстрелу. А папа, раз он оставался тут, он создал отряд сопротивления, потому что он был только один из всех, которые оставались, он один был в армии. Он, видимо молодежь, мужчин, пытался так организовать, чтоб помочь. И поэтому нас приговорили к расстрелу, и он сразу предупредил маму: «Лиза, он донес, что вы вернулись, и если хочешь спасти детей, думай». А что думать? Тут уже ни на чем меня не волокли, а вот так в охапку взяли, я, видимо, сознание потеряла. И уже когда далеко за околицей были, уже темно было. Как говорится, бежали и шли.

В селе раздавались автоматные очереди, видимо, там расстреливали тех, которые вернулись. Там село уже было занято немцами. И получилось так, раз уж мы приговорены к расстрелу, то мы ни к дедушке не могли добраться, никуда. Просто, как говорится, куда глаза глядят шли и вдруг в одном селе – или деревенька это была, или хуторок, я не знаю, потому что я только лежала в подполе – семья одна нас пожалела и пустила маму с нами к себе. Но это ведь тоже под угрозой расстрела было всё. И я вот всю зиму с сентября-октября месяца и до нала лета я пролежала в этом подполе на земляном полу. Там я и цингу перенесла.

Дедушка нас разыскал потом, где мы находимся, и когда всё поутихло немножко, он к себе в Гнаденфильт нас привез. Это у нас потом и немцы выселяли из села Гнаденфильт, где папа родился и где мама родилась, где родные наши были. Там когда были, то наравне уже со всеми, как говорится, должны были работать, кто как, ну, было всяко. Я должна была работать тоже. Мне было пять лет и я должна была – тётя Маруся, папина сестра, как раз вот замужем которая была – и она возлагала на меня, у нее четверо детей было и она должна была, к ней приносили детей и она с ними сидела. А раз она сидит, значит, я должна была ей помогать. А я со своей спиной не могла ничего помогать.

И тогда на меня возложили другую обязанность. Вот я должна была – я это плохо помню, я со слов сестры скажу – я должна была на 12 человек хлеб печь. Что соломой на улице топила печь – это я помню. А что такая обязанность была – я не могу отдавать себе отчета. Знаю, что эти буханочки были сделаны, и я должна была печь топить, чтоб они все хорошо пропеклись. Я должна была их испечь. Так мы жили до 1943-го года.

В 1943 году была назначена эвакуация, немцы объявили, что предстоит эвакуация. Предупреждали что, как говорится, под расписку, что каждая семья предупреждена, что мы должны быть готовы к эвакуации. Ну, как. Мама ходила. Но если семья уже была приговорена к расстрелу. Если вы уже в таком состоянии были, отказываться расписаться, я не знаю. Расписывался ты – не расписывался, но факт в том, что многие должны были туда приходить. Не знаю, там управа была или что. Но должны были приходить и расписываться, что знали. Что будет эвакуация.

В один прекрасный день мы проснулись, село оцеплено, и конники с факелами едут по селу и предупреждают: «Эвакуация! Выходи! Эвакуация!». Ну, раз уж знали об эвакуации, то выходили. Ну, тут, конечно, семья была с дедушкой, я маленькая тоже, и знаете как-то – у меня есть фотография семьи с папой и мамой перед войной еще, где-то 1930-40-е гг – там тетя Маруся была с семьей, тетя Аня с мужем и дедушка с бабушкой. Двухэтажный дом там был у нас и наша семья. Все-таки родных было немало. И как-то держались, в основном, вместе. Как только выходили из домов – у кого телеги были, у кого тележки, кто как мог. Так и выходили – кто что смог прихватить. Выходили из домов и сразу в колонну, как говорится, быстрей-быстрей-быстрей.

Из села выгнали. Но село при нас не сожгли. Из всего села у нас убежала только одна Маруся. Или как ее, сомневаюсь. У них была дочка не совсем адекватная и папа с ней остался и как уж получилось, что она убежала или что – я не знаю. Мы добрались до Владимировки и там за колючей проволоки для формирования обоза всех собирали. Место было оцеплено, за колючей проволокой и всех нас туда. Эту девочку взяли в санчасть или что. То ли она простыла немножко, то ли что, но ее взяли туда. Отец несколько раз ходил туда, спрашивал: «Ну, когда вы ее вернете, она же ничего вроде, когда ее можно забрать?». – «А, пожалуйста, хоть завтра, с гробом». И на следующий день ее выдали так. Это для меня было вот знаете… сам факт, пусть я не видела этой смерти. Все равно, что ее вернули мертвой. Я не могу сказать, что это близкая родственница была, но она из нашего села была, и знаете, как-то так. Может быть из-за того, что мать сбежала, я не знаю. Оттуда уже колонной нас гнали, как говорится,

(далее показывает фотографии) Это вот мама с Аней, но папы тут нет. Или он фотографировал, я не знаю. Это папина сестра. Здесь тетя Агата и тетя Агнесс. Папина сестра с мужем. В общем, тут все родные. Вот бабушка, прабабушка. Я могу вам рассказать, но для вас это не так важно.

А вас здесь нет?

Я еще не родилась. Папа был как раз в армии в это время. А вот это вот фотография маминой семьи. Это свадьба дяди Вани. Дедушка потом в дороге погиб, когда нас гнали в Польшу. Это бабушка. Вот Аня уже. Тут папа, мама, бабушка. Это вот дяди Ани свадьба, дядя Коля. Тетя Маруся. Дядя Абрам. Я не знаю, расстреляли ли его в Польше.

Вы сказали в Польшу – это эвакуация или другое?

А вот как раз когда нас оттуда выгнали, когда объявили эвакуацию, этот угон. Вот еще фотография папы в год моего рождения. Вот дядя Абрам. В 1941-м он убежал на фронт, был еще молоденький. Вот он убежал сам на фронт, а он черноволосый такой был, и звали его Абрамом. Из-за того, что он черноволосый такой, его так назвали. Он попал в плен, его приняли за еврея. Вот фотография тети Агаты. Она написала книгу. Она попала после войны… Нас раскидало по всему свету, она в Канаде. Маминого брата семья первая после войны попала в Парагвай. В общем, у нас в Финляндии, в Парагвае, в Аргентине, в общем, по всему свету раскидало нас. В Южной Америке папина сестра, тетя Маруся. Вот это наше поселение, это карта нашего поселения. Она (Агата) написала историю нашего поселения. Вот видите, даже наш Гнаденфильт , по улицам даже, по домам, как было все расположено. Полностью список кто, откуда и куда там сформировал наше поселение. Наши предки прибыли в Россию в 1832 году из….нет, не из Германии. Потом скажу.

Из Голландии?

Из Голландии. А вот это наше поселение и какими путями нас гнали. И как в Польше оказались, и из Польши возврат. Видите, колонна то раздваивалась, то расстраивалась, то так, то сяк. И вот факт остается основной, маршрут она сумела сделать. Это вот Черное море или Азовское. Отсюда часть угоняли, часть оттуда. В общем, знаете, всё это… А вот эти – уже линиями она просто очертила основные направления. Гнали нас с Украины через Молдавию, Белоруссию в Польшу. И вот после того как мы в лесах Белоруссии или где, ночевка была в лесу. А ведь знаете, осень, холод, то белые мухи (снег) летят, то дождь, пронизывающий ветер холодный.

Вот нас гнали октябрь, ноябрь, декабрь. Только уже 24 декабря нас впервые остановили под крышами. Вот три месяца мы ни разу не были устроены так, чтобы хоть немножко передохнуть. Что мне врезалось, я не знаю, как это было, что это было, но как-то свежевали. Охрана, которая нас охраняла, когда нас гнали, они свежевали свинью. А до этого там был холодный моросящий нудный дождь и мы промокли. Мы остановились в лесу и издали видели огонь этого костра, где там работали. И оттого, что мы смотрели на этот огонь, нам казалось, что нам теплее. Вот это я запомнила.

Но утром, когда начался переполох, оказалось, что на этой палке, на которой свежевали эту свинью, – а свинья была большая – вот на этой распорке, на которой висела свинья, был повешен начальник конвоя. То ли это были партизаны в лесу, то ли что, но факт в том, что вымещали зло на всех на нас. После этого ни разу мы не останавливались ни у реки, ни в лесу, а старались в чистом поле. Вот там я видела эти, знаете, обугленные деревни, села, где вот эти печи стоят задымленные. Это были такие красивые места. Это очень трудновато было воспринять.

У сестры был перитонит. То ли она простудилась, то ли как. Сильнейшие боли были, и ее порывались несколько раз пристрелить. И когда в последний раз у них не хватило терпения, всё. Отправили расстрелять. Нет сил слушать. И дедушка мамин встал на колени и просил пожалеть. Ведь девчонке всего 12 лет. В общем, вымесили зло на нем. Не дали (с ним) ни попрощаться, ни похоронить. Я его стараюсь не вспоминать, и как-то… не знаю я. Всегда говорим только, что он умер в дороге в Польшу.

Вот когда на 24 декабря – это католическое Рождество – и вот нас в Камененск-Подольске нас впервые разместили по домам. Вот знаете, всё, что я в жизни встречала и людей, которые нас приютили на Украине, то, что я расскажу вам сейчас. Мы, знаете, ведь три месяца, мы не были под крышей. Вся одежда заскорузлая, грязная, ободранная, всё это так. И нас вот за это, что дом был на перекрестке дорог, вот в этом расположении, и там нас под расписку распределили, чтоб никто не убежал, никуда не делись. Поляк, хозяин, созвал всех своих родных, прибежала вся родня. В чем нас только не скоблили, всю одежду с нас сняли, всё это кипятили. В каких-то лоханях, чанах нас мыли, скоблили, не знаю сколько. И вот знаете, после того, как три месяца не был под крышей, и нас в комнату внесли и положили в чистую постель. Вы понимаете, это вот ощущение чистого белья у меня до сих пор. Я чувствую спиной, как мурашки пробегают по коже. Так даже сумели, хлопотали как-то тихонько, чтоб не разбудить нас, они всю ночь хлопотали.

Наутро была даже поставлена маленькая ёлочка у нас в комнату. И у нас не было, вот знаете, как под елку ставят свою обувку свою или что, тут тарелочки были поставлены для каждого и каждому был положен подарочек. У кого-то были чулочки. У кого-то одежда, пусть она штопаная-перештопаная, но это было незабываемо. На елочке висели постряпушки, фрукты сушеные. Это был для нас сделан такой праздник.

И вот там нас продержали где-то недели полторы, если не две. Потому что Новый Год встречали еще там. И после Нового Года папина сестра родила пятого сына. Прибегала за мамой, и мама убегала там что-то помочь по дому. Его назвали Карлом. Вот они в Южной Америке, вся эта семья. И вообще, знаете, их по всему белому свету раскидали. Кто куда попал. И вот оттуда его уже повезли поездом. Пусть это были скотные вагоны, колючая проволока, всё это так, но всё это…

А тут нас повезли поездом в село, в городок Янове, это около Познани. Там был лагерь перемещенных лиц. Вот мы туда попали. Не попали мы тогда в концлагерь. Это своеобразный, но не настолько жестокий лагерь, я не скрываю это. Но всё равно, это был лагерь, была колючая проволока, всё это так. Но почему-то там я не запомнила, чтоб там были какие-то нары или что-то такое, как говорится, бараки с нарами. Это было типа школы или что. Там было много всяких приспособлений и нас там много очень собрали. Но всё-таки мы там прожили. Может быть, это и не запомнилось, но более организованно было, уже не так страшно, что я это не так запомнила. Я только знаю, что там была эта….как могу, так скажу. Куда выносили остатки пищи, чтоб мы не совсем голодали. Там даже кусочки брюквы были. Так мы находились там до весны 44-го года.

Весенним днем нас выстроили на плац, приехали поляки, ну, в основном поляки. Там были и немцы, и поляки. Приехали, как говорится, покупать рабочую силу, выбирать рабочую силу. Вот владелец под Яновцем, землевладелец, у него был свой кирпичный заводик. И вот туда выбрали маму, сестру и брата. Меня ни в какую брать не хотели, от меня толка нет. Как уж маме удалось умилостивить хозяев, чтоб они все-таки не разлучали нас, я не знаю. Но факт в том, что меня все-таки взяли с тем условием, что меня кормить не будут и если мы проживем на то, что дают на троих. С таким условием меня взяли туда.

Но потом уже всё стало как-то человечней. Брат хозяина жил по соседству, и частенько его жена – я то, что лежала в подполе и переболела цингой, я ничего есть не могла, у меня бесконечно были флюсы, нарывы, это всё было так. И вот жена этого брата, как-то видя, что мне очень сильно раздуло щеку, невтерпеж было, я несколько дней мучилась, она с меня слово взяла, чтоб я ни в коем случае рта не открывала и ни слова не говорила, и она меня повела на какой-то прием. Видимо, в поликлинику для поляков. Мне выдернули такой огромный нарыв, зуб выдернули. И вы знаете, я от радости, что я от этой боли избавлюсь, сказала: «Спасибо!». Бедный врач весь побелел, на нее заругался, меня выталкивает оттуда: «Быстрей-быстрей уходите, чтоб никто не видел вас здесь!». А я была такая счастливая, что мне помогли, не знаю. Она меня привела домой, у хозяев даже место было. Знаете, от изнеможения даже уснула. Я проснулась, а она на маленькой тарелочке запеченное яблочко с сахаром принесла мне. Это же такая благодать. Я откусила – и слезы из глаз. Такие мелочи я помню очень хорошо.

Знаю, что одно время мы жили на задворках этого дома и приезжали проверять. Не сбежали ли все, в порядке, как мы там работали. Рабочих у него было немало, но они не все жили тут около дома. Они, видимо, жили в каких-то постройках или как, этого я не помню. Я только знаю, что несколько раз мы запирались, если удавалось, как говорится, вместе с мамой и сестрой уйти туда, где печи эти находятся. Но под ними же пространство порядочное, и там мы маленькие пытались играть в прятки. Но что я запомнила: что несколько раз мы были очень сильно напуганы, что там мы видели большие мужские отпечатки.

В конце маме стали больше доверять или в обязанность ей вменили, что она вечером, когда все уже уходят оттуда, что она должна была закрыть это помещение, где они закладывали вот это. И несколько раз было, что она приходила и делилась со старшими. Значит, там кто-то все-таки был. Потому что эти замки, засовы – они были открыты. Особо делиться, конечно, нечем было. На Украине я знаю, что, когда мы жили у дедушки, я несколько раз слышала запах хлеба свежего. Шум, шорох на задах, черный ход, как говорится. И голоса там были. И они торопились. Кого-то отправляли. То ли поддерживали партизан, то ли родных поддерживали. Вот я говорю, этот дядя Абрам тогда убежал в самоволку, как говорится, в армию. Он попал вместе с евреями, был взят в плен. Как он потом оттуда выбирался, я не знаю. Это ведь летом уже, по-моему, даже не 1942-го года, а 1943-го года. На бахче его нашли без сознания, кожа да кости. Его даже в какую-то ванну ложили. Он был настолько обезвожен, что его в эту ванну ложили и буквально по каплям отпаивали, чтоб он поправился. Но позже потом он всё равно…знаете, в 40-х гг…

Вот я говорю, когда выстроили на плац и выбирали рабочих, тут же были – то ли это были власовцы, то ли кто, отбирали молодежь, мужчин. Отбирали в армию. И вот дядю Абрама тоже туда сунули. Он оказался. Я слышала разговор, что его расстреляли. Но не знаю я, насколько это и когда всё получилось, но факт, что здесь при нас никого не расстреляли. Их колонну угнали.

В 1970-х гг через Парагвай тете Марусе, маминой сестре, которую мы встретили потом уже, пришло письмо от полячки, которая его хоронила. Она санитаркой была в госпитале. Это я со слов говорю. Ну, то, что получили это письмо, это точно. И оно хранилось, но у нас был пожар. Несколько молитвенных книг у мамы было, Библия. Это были для нее самые дорогие вещи. Деревянный ящик был, в котором всё лежало. И всё сгорело. Вот этот угол остался обугленным, но не сгоревшим. Вот настолько я это все запомнила. Чудо, я считаю. И вот там было это письмо. Но куда оно? Нас там как раз не было. Это же весь пожар тушили, заливали. Но чтоб так спасти… и это письмо. Я разобрать готический шрифт не смогла. Но оно где-то у меня должно быть, всё равно я его сохранила. Эти книги у меня сохранены обугленные, всё это так. Это такая реликвия, которой я очень дорожу. И вот там, в одном из молитвенников нашли фотографию, по-моему, дяди Абрама, но я не знаю, куда она делась. По всей видимости, это она, потому что мама говорила, что там фотография дяди Абрама. Вот такие вот вещи были.

Зельма Германовна, Вы сказали, что Вы попали в лагерь Яновца. Это же польское название?

Это около Познани.

Ну, тогда это всё Германия была, да.

Да, Германия. Но они считали, что это была Польша. И в будущем это была Польша.

Но Вы там были до 1944-го года?

Нет, весной 1944-го года нас распределили на работы. И мы находились там, в Яновце, в пригороде Яновца. А потом, в январе 1945-го, когда уже фронт стал приближаться, прискакал гонец к хозяину, и велено было срочно нас собрать всех на сборный пункт в Брешен, это в Познани. И вот там, на сборном пункте мы встретили бабушку и мамину сестру и больше мы не разлучались. Те, кто были с нами на кирпичном заводе. И вот, мы встретили маму с тетей Марусей. Мы старались все вместе друг другу помогать, потому что снова колонна, снова дальше гнали всё. И вот нас гнали. Я не знаю, это видите, были … Немцы ведь переименовали многие города. Мы проезжали Бирнбаун. Это в переводе «грушевое дерево». Почему запомнилось – вот этот поляк, который нас взял, вот сосед, он нас привез на сборный пункт. Там уже паника была. Там уже не особенно, как говорится, порядок был такой. Только отмечали – и сразу в колонну. И он телегу, на которой он нас привез, рабочих. Бородушевы женились, и тетя Фрося должна была вот-вот родить. Мы встретили бабушку и всё – вот он телегу с лошадью оставил на всех, чтобы мы могли, если кому-то будет плохо, чтобы мы могли выручать друг друга. Ему сразу сказали: «А как ты? Хозяин-то что?» – «А я скажу, что конфисковали, взяли, реквизировали». И вот так он оставил, зная, что мама очень любит лошадей. Он сказал: «Лиза, я оставляю лошадь, но, пожалуйста, запомни: это не для тебя, не для семьи. Это для всех вас. Выручайте друг друга – только так вы сможете друг другу помочь». Вот так вот нас эта лошадка, мы потом на ней и ехали.

Куда?

А вот, в колоннах нас гнали уже к Германии. Нас гнали уже по дороге к Германии. Но вот этот последний городок Бирнбаум – почему запомнила, потому что там мост был такой. И вот знаете, как говорится, лошадь… И то ли выбоина была, то ли что, копыто у нее провалилось туда, и мы помогали вытащить. Она провалилась, потому что мимо ехал эшелон на машинах и на чем и подцепили уздечки. И мама еще дернулась так, что упала под колеса. Такое было. Она не поранилась, ничего, но мне это запомнилось.

Нам разрешили сестру тогда бросить на телегу, вот чтобы вот ее везли. И когда она кричала, что только дедушка смог ее спасти, обратили внимание, что если я сижу рядом с ней, то она меньше кричит. А был выход очень простой. Вот мне было 6 лет, когда это было. И в это время, раз она так кричала, что ее расстрелять хотели, знаете, какой выход нашла? Вот у меня этот сустав – я все время давала ей в рот кусать. У меня кости тут торчали даже, всё было нарушено. Но ума хватило другие пальцы не давать. И эту руку было легче спрятать, чтоб никто не заметил. Я прятала и одеждой прикрывала, чтоб не видно было, что там кровь. Это надо было иметь терпение в 6 лет давать кусать до кости свои пальцы, лишь бы… понимаете, мы слишком рано повзрослели, слишком рано мы видели это горе, что у нас было обостренное чувство выручать, помогать.

Вот папа, когда эшелон отправил. Он меня всю дорогу нес на руках и говорил: «Пожалуйста, запомни. Сейчас война. Ты маленькая, Аня, но должна помогать маме. Нельзя капризничать». Я при проводах папы в армию, обнаружила, что когда он ездил в командировку, всегда брал с собой пару булавочек – очень аккуратный был. И он брал пару булавочек, если пуговица оторвется, чтоб можно было подцепить, до того, чтоб привести себя в порядок. Тут он их оставил, когда пошел в армию, и я по дороге спохватилась, что видела их на столе. Говорю ему: «Папа, ты забыл». А он: «Зельма, некогда, пошли-пошли-пошли!». Я вырывалась, кричала: «Папа, ты забыл». Я вырывалась, в конце-концов он меня отпустил. И вот я бегу в дом, там я обо что-то споткнулась, колени ободрала, – некогда – всё бегом, схватила эти две булавочки, несу: «Папа, – говорю, – на!». В декабре 1945-го года, когда он нас встретил, он мне напомнил и сказал, что всю войну его эти булавочки грели.

А что случилось между январем 1945-го и декабрем 1945-го года?

Ну, вот тут получилось, что нас гнали туда, к Одеру. Я запомнила, что за Бирнбаумом у нас пропала одна из двоюродных сестер. Потерялась. Ну, передали, что потерялась. Ну, они не близко с нами были в том месте.

И когда ехали из этого городка, и случай с мамой, что лошадь упала, и потерялась кузина, в общем, мы, когда ехали уже из городка, в лесу, – там лес, знаете, не такой, там же больше лиственный лес, не хвойный – там знаете, шпиль замка был над лесом виден. Туда шла дорожка полевая, и шпиль замка этого видели. У нас прервали ход колонны, для того, чтобы регулировщик на перекрестке прервал ход колонны, для того, чтоб на поперечной дороге пропустить ход военной техники. Немцы, видимо, перебрасывали с одного на другое место. Но факт в том, что когда мы пропускали, мы видим, что часть колонны уходит всё дальше-дальше-дальше. Вот они потом попали кто в Германию, кто в Парагвай, кто в Канаду. А мы на этом перекрестке остались, и когда начало темнеть, охрана, видимо, не сразу сориентировалась. Они не перестроились, видимо. Там же автострады прямёхонькие, по бокам откосы. Далеко всё видно же. И те, кто были с мамой на кирпичном, стали что-то шептаться, воспользоваться этим и попытались из колонны удрать. И вот они по этому лесочку шли и держали на шпиль замка, потому что там люди. Там всё равно кто-то есть. Туда добрались и к хозяину замка обратились с просьбой: «Разрешите нам переночевать».

Ну что я могу сказать, вот это я хорошо знаю – расположение замка. Замок был вот так (рисует или показывает карту), тут площадь была красивая, а потом вот здесь, в отдалении, вот такой буквой «П» был скотный двор. И в этом скотном дворе был отсек, где они уже провели обработку, вычищено всё, побелено, чтоб перегонять скот туда. Там нам разрешили переночевать. Может быть, из-за того, что фронт близко был, слышны были уже и пулеметные очереди, и всякие. Близко всё очень было. У кого-то, может быть страх или что, но факт в том, что нам дали ночлег.

На следующий день канонады, и всё это близко так, и ходили опять делегаты – старшие ходили туда к хозяину просить разрешения остаться. Потому что в дороге мы встанем. Это мы уже очень хорошо знали по своему опыту, что в дороге встречать фронт нельзя. Одни считают, что ты бежишь, другие считают, что успел убежать. И ты бежишь всяко, кто как. И мы находились в этом месте уже второй день – то есть вечером пришли, а на день задержались – к обеду тишь стала. Знаете, не стало видать ни скотников, ни дворовых, никого. А до этого стояла у замка красивая, нормальная для хозяев, мы издали любовались. И понадобилось нам, мы издали находились и, конечно, вели себя скромно. Но туалет с другой стороны был, надо было идти и обойти этот выступ, и там был туалет. По одному идти мы боялись. Тетя Маруся, Аня, еще с кем-то пошли вместе в туалет. Вот иногда запомнится.

Мы когда шли по этой полевой дорожке, был мостик такой деревянный, мы его проезжали, когда к замку ехали. Он небольшой такой, поперек шел. И по этому мосту гулко раздавался мотоциклетный гул. А запомнилось потому, что мы пошли туда (в туалет) и услышали этот гул. И вдруг заскакивает женщина, взрослая женщина. Простите. Что я говорю такое, видимо. С медвежьей болезнью, когда на нервной почве самопроизвольно выбрасывается кал. И вот она забежала и раздается автоматная очередь. И такая дикость, как это так, взрослый человек. Мне потом уже объяснили, что это такая болезнь, что это со страху у нее. И это было у нее оттого, что она слышала эти звуки. Вот когда мы туда шли, я что видела-то, когда мы это всё обходили. Там в лесочке небольшой домик стоял, там кто-то жил. Это не хозяйский дом. А уже потом с этим домиком было связано, когда мы вернулись сюда, и дали ей воды, чтоб она привела себя в порядок. Всё это так. А через… не знаю. Тишина была такая, что даже птицы в лесу не пели. Вот всё заглохло.

Через какое-то время – это было под вечер, пополудни, может, типа полдника, часов 5-6, в это время – гул. И уже предупредили наших, чтоб никто не высовывался: «Сидите, не выскакивайте! Пока фронт не пройдет – никуда». Во двор въехали три танка. Один пушку сюда, на замок, направил, прямо на этой клумбе. А два – на этот скотный двор. И остановились вот так. А мы как увидели красные звезды: «Ура! Наши!». И это, знаете, нас не удержали, мы выскочили. И вот знаете, все-таки это очень страшно, когда вот на тебя это дуло, прямо на тебя направляется, опускается пушка, или кажется тебе, что на тебя направляется. Но факт в том, что мы как кричали: «Ура!», так с открытыми ртами и остались стоять. Видимо, солдаты потом поняли, что это не враги, что мы выскочили с радостными воплями, а не как-то так.

Значит, начала они этого не поняли?

Нет. Сначала не поняли. Сначала они опустили дуло, а потом уже откинулся люк, огляделись, а потом дальше вылезли. Сестре, например, тут подарили часики. Из этих трех танков. Они-то нас угощали кто яблочком, у кого что было. Как говорится. С нами делились. До вечера расспрашивали, всё говорили. Ну, в основном, Бородошев говорил, некоторые плохо разговаривали по-русски. Так Бородошев рассказывал, кто мы, откуда, что и как. Вечером предупредили, чтоб все сходили по своим нуждам, чтоб ночью никто не ходил. И вот знаете, как видеофильм «Чапаев» вспоминаю, как пулемет ставили под нашими дверями большими. И два солдатика около пулемета – один полулежа, другой, полусидя – вот так вот устраивались, чтоб никто не выходил. И ночью я проснулась оттого, что гул. А мама меня всегда ложила, чтоб у меня со спиной нелады, к себе ложила, чтоб меня греть немножеко. «Ой, что это?», - «Да мама спи, это танки. Нельзя выходить, спи». А мы не уснули. Раздался женский вопль: «Горим! Спасайся, кто может!». Пылал весь скотный двор, было всё в огне.

Сильная гроза была, очень сильная. То ли грозой, но тогда бы пылало в одном месте, а тут горело всё. То ли это кто-то из тех местных подожгли, то ли наши, отходя, подожгли – не знаю. Но факт в том, что пылал весь скотный двор, и мы пытались весь скот выгонять оттуда. Мужчины все, они выгоняли, в основном, скот оттуда, а нас поставили, как говорится, отгонять, потому что лошади, особенно порой, как загипнотизированные, бегут прямо к огню. То, что там у них место, вот они так. В

общем, на следующий день – чем закончился этот пожар я не знаю, – но когда ливень-то тот сильный пошел, как из ведра полило, и когда мы зашли за этот выступ, где мы ходили, там как раз наши все были, как говорится, взрослые собрались. Спохватились, что нет мамы, но вроде бы видели, что она в скотный двор еще пошла, а мы ожидали, что вот-вот крыша рухнет. Бородошев и Герман – брат вот – они туда бросились, и она потеряла сознание на шее этой лошади, нашей лошади. Лошадь оказалась прикована. Хозяину не доверяла или что. Лошадь приковала. Она так и сгорела.

На следующий день ходили некоторые даже смотреть на остов, как ее раздуло. Я такие вещи не могу выносить, поэтому я, конечно, не ходила туда. Утром пришли регулярные части, и вот тут уже, как говорится, стали разбираться, кто мы, что мы. И вот нас поместили в этот домик, который, я говорила, в сторонке там был. Там на два отделения было, как говорится, на две половины. Садовник там жил. И то ли ранняя внучка, то ли поздняя дочка. Но они были вдвоем. Женщин там не видно было. И вот эта девочка – ну она приблизительно того же возраста была, что и Аня – и она, знаете, уже начала формироваться. Она не была в таких условиях, как мы были. Вот мы как глисты в тапочках были, а она уже была такая пухленькая. И меня что удивило – длинная-длинная коса у нее была. То она их в две заплетала, то в одну, и что бы она ни делала, она всё делала с песнями. Всегда песни пела. Мне так нравилось ее пение, прямо я не знаю.

Когда бои за Одер начались, в конце-концов, нас отправили. Землянка там была выкопана. Здесь домик был, здесь замок, здесь скотный двор. А сюда дальше в лес – была землянка, оказывается. Мы до этого не знали, чего нас туда отправили. Отправили нас туда в землянку. Такой землянки я никогда не видела. Длинная землянка с одной стороны полностью, – видимо, для себя подготавливали – полностью полки со всякими припасами. Впереди отсеки были, более грубые, где нары в три яруса были, полки сделаны. И более грубая одежда там была, даже что-то из оружия было, потому что солдаты потом что-то оттуда выносили. В середине вкопан был большой – я даже не знаю, как и сказать – емкость была огромная. Напротив здесь был кран с водой. Артезианская, видимо, скважина была. Но там было так все замуровано, что там нельзя было для туалета ничего приготовить. А вот за этим уже отделением там полки были в два ряда, двухъярусные. Там более нежное белье было, по сравнению с тем, что там. Там даже какие-то книги или что там было для рукоделия. Там даже какие-то лампы были. И вот мы там были, пока шли бои за Одер – это где-то неделю с лишним. И вот оттуда уже, когда нас вывели и отправили в Врешен…

Врешен?

Врешен. Во Врешене это было, видимо около где-то. Потому что нам надо было где-то питаться и нас отправили во Врешен. Там был как фильтрационный пункт, проходили фильтрацию. Когда мы туда добрались, нас сколько-то было.

Когда мы туда отправились, Бородошева сразу взяли, арестовали. Он как белобилетник был, его не брали в армию. А тут его сразу арестовали, в штрафбат взяли. Потом еще кто-то из мужчин сразу в штрафбат попали. А мы должны были проходить фильтрацию. То есть проверяли, как мы попали в Польшу: может быть, сами сбегали, может быть что, может быть, мы были как предатели. Вот и проходили проверку.

И вот уже в конце мая нам объявили, что мы все-таки ни в чем неповинны, что нам разрешено возвращение на Родину. Мы были такие счастливые. Как не знаю что. До Брест-Литовского нас, как говорится, более организованно довезли, а там нас уже на станцию не допустили. Ну, видели, конечно, всё. Видели и у тех, и у других, и носили. Всё это было. Это была война. Это все-таки воспринималось так. Но когда уже объявили, что мы возвращаемся домой и вдруг нас снова на станцию не пустили, на пристанционной площади нас продержали.

Потом снова скотные вагоны, колючая проволока, охрана. Мы стали «врагами народа». И вот из Брест-Литовского нас уже везли этапом в Казахстан, в Акмолинск. В казахстанские лагеря. Так что я побывала и у фашистов в лагерях, на оккупированных территориях. Наши приговорили к высылке, те приговорили к расстрелу. Побывала в лагерях немецких, побывала в лагерях фильтрационных, побывала в лагерях казахстанских, всё это так.

И Вас отправили из Бреста в Казахстан?

Да, через все… С одного края на другой край.

Вы помните еще, как это происходило?

Помню. Помню. Как сбегался народ. Как на нас плевали. В поезде мы ехали. Фашисты, оказывается, мы теперь стали. Враги народа.

В Акмоленске нас помесили в лесозавод №2. Лагерь так назывался. Маму направили работать на стеклодувный завод. Она должна была работать там. Там она тяжело заболела. Вторым… как говорится.

Группами все равно появлялись люди в лагере, когда эшелон какой-то очередной пришел, приехала тетя Маруся Бейкер. Она сказала, что мы впервые в Бресте видели эти сараи, не сараи даже, а длинные такие, типа бараков, такие туалетные. Там перегорожено, огромные дыры. И вот это были туалеты на улице, когда нас не пустили на станцию. Нас предупредили, что не ходить туда по одному – по два человека, что там какие-то безобразия творятся. Ну, вот когда тетя Маруся Бейкер приехала, она, вскрыли там потом. Там было очень много потопленных людей. Но тетя Маруся привезла весть, что якобы кто-то из наших поселений находится на Урале. И когда мама лежала – заболела она малярией – лечить нечем было. И ждали просто, когда она умрет.

Вдруг получили письмо, письмо от папы. Он в Соликамске находился и вот он тоже через кого-то, что мы находимся. Видимо, через родственников вот этой Бейкер. Они сообщили папе, что мы находимся вот здесь, в Казахстане. Пришло от папы письмо, и очень долго с врачом спорили, старшая там тетя Маруся, бабушка, спорили. Что же делать: маме говорить или нет. С одной стороны, это может ее и поднять, а с другой стороны, эта весть может ее и убить. И вот знаете, как говорится, нас, конечно, никто не спрашивал, что лучше делать. Почему-то я сунулась. А маме легче будет, если она будет знать, что папа нас разыскал. Вот так вот мы и посчитали, что устами младенца глаголет истина. Поступили так. Мама поднялась и вот уже через месяц-полтора получили вызов.

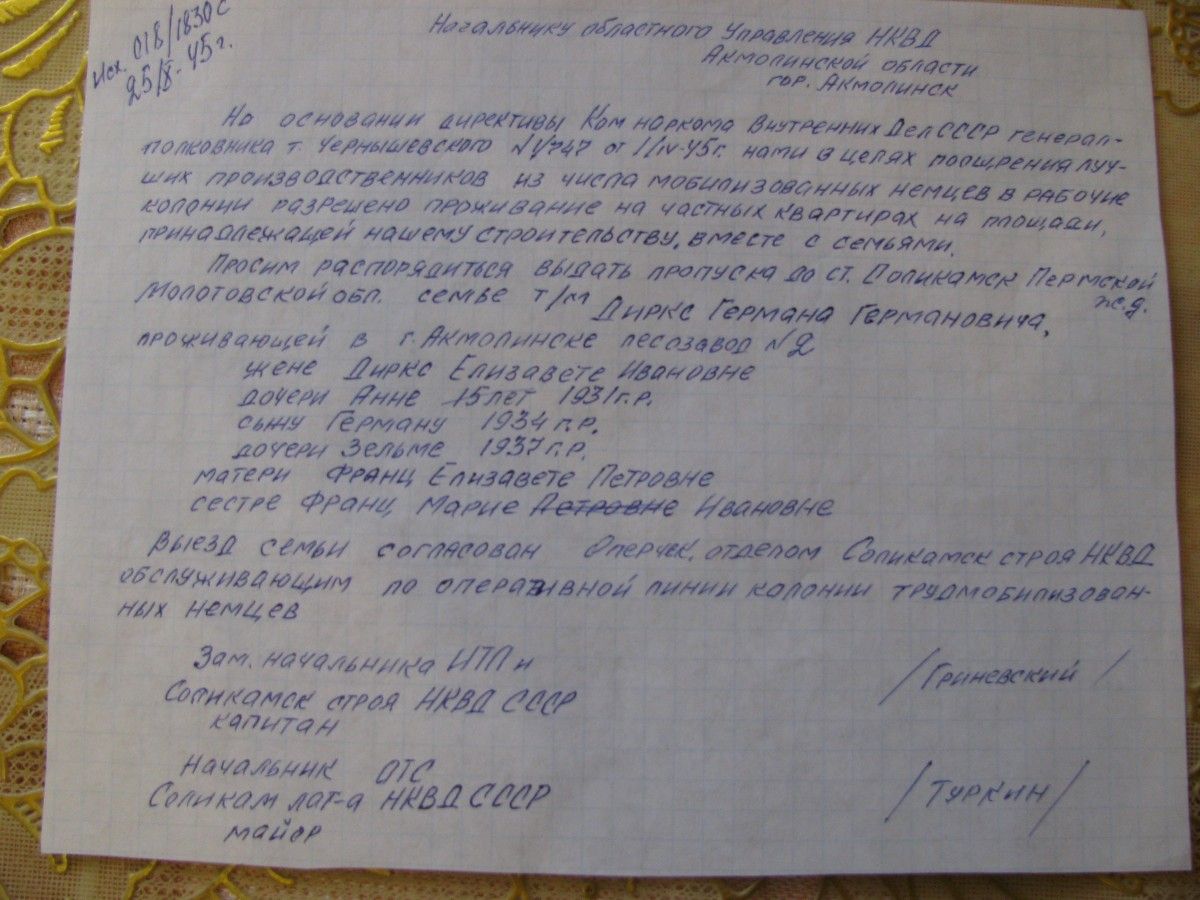

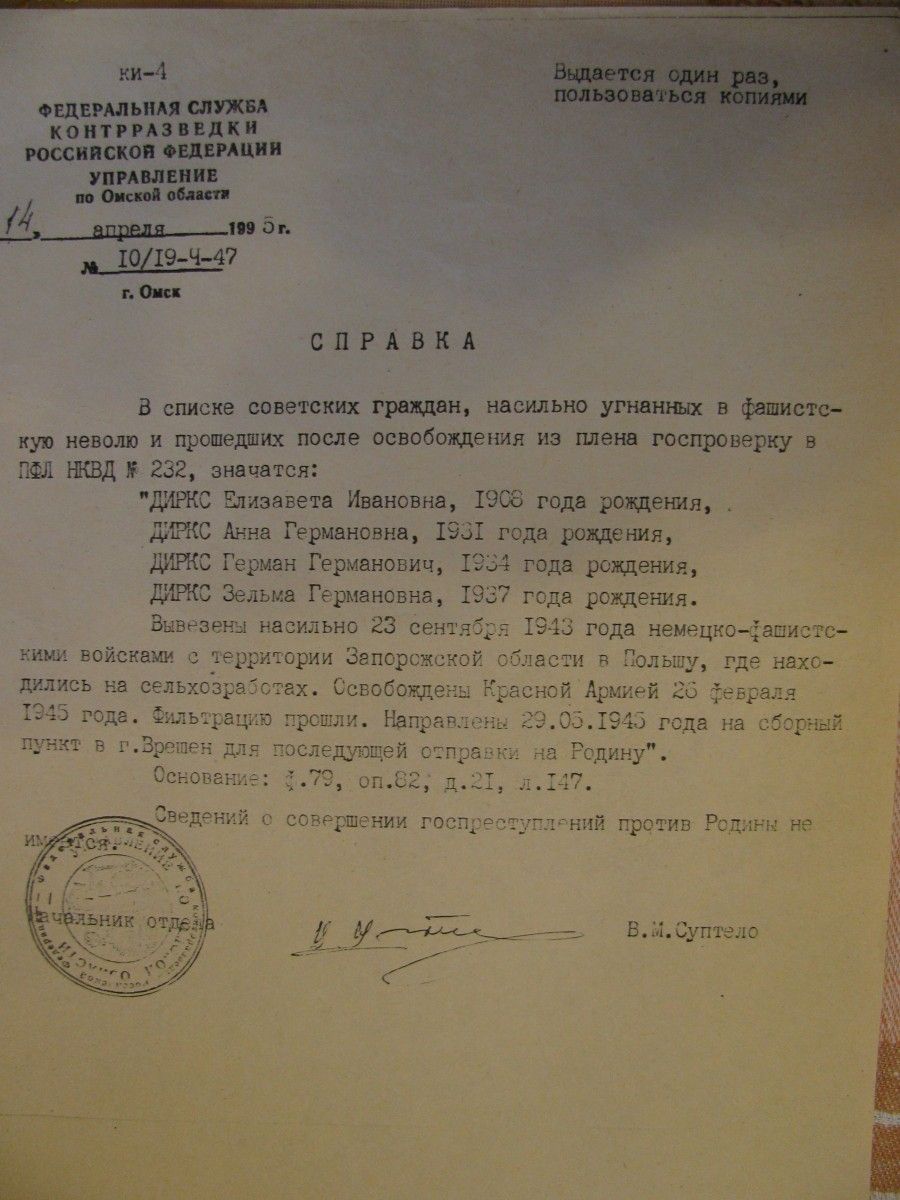

У меня есть даже ксерокс, вот когда с Украины запросили наши дела, вызвали в архив, политархив вот здесь. Познакомились с персональными делами. Я попросила некоторые документы снять ксероксом. Всё не разрешили, некоторые разрешили. Отсюда понятно, почему папу пригласили в Пермь, и почему мы сюда в Пермь попали, и почему на Урал попали. А то знаете, там доказывали. Что мы сразу же после концлагеря были направлены сюда.

Пришел вызов когда, там рекомендовалось начальству команды лагеря организовать нашу отправку туда. Что папе за хорошую работу разрешено воссоединение семьи. Составить там и бабушку и тетю Марусю перечислили, и наша семья поименно. С Казахстана добираться в то время тоже было очень сложно. Пересадки, да везде надо было проходить санобработки. Трудно это всё очень было организовать. И вот знаете, по-моему, это было в Свердловске, что мы застряли, никак не могли оттуда выбраться. Как уж получилось, что военный эшелон и один из командиров разрешил нам сесть в вагон. Конечно, санобработка была пройдена, но все равно они нас разрешили к себе взять в вагон. Мы на каких-то узлах там сидели в углу, а брату Герману разреши даже на третью полку забраться. Когда ехали в Пермь. Из Свердловска в Пермь ехали. И как поезда ходят – где-то что-то. Он оттуда слетел и обе ноги сломал. Вот мы приехали, здесь ему наложили всё. До Соликамска добирались.

Приехали на станцию, и надо было сообщить как-то, что мы прибыли, чтоб папа знал, что как. Мама пошла дозваниваться, но, видимо, сообщили как-то. Брат ползком за папой собрался. Мы его пытались остановить, нет, все равно он пошел. Тут около вокзала телефон-то был. И мы остались там сидеть. А я еще в Перми – ну Молотов тогда был – тоже пересадка была, и я еще заболела очень тяжело ангиной. А эти солдаты, когда с нами выходили, они угостили мороженым. А мне так хотелось! Аня с Германом что-то круглое там лижут, так вкусно, так вкусно! Дали мне один раз лизнуть. Мне это очень хорошо запомнилось.

А в Соликамске, когда на вокзале сидели, у меня уже и температура высокая была, и всё. Я так сидела. И вдруг мама с Германом пошли звонить, а я, Аня, тетя Маруся и бабушка здесь остались сидеть на своих узелках. И вдруг заходит мужчина такой невзрачный, низкого роста, щупленький. И вот заходит, я сорвалась: «Папа! Папа!». Тетя Маруся, Аня меня ловят: «Ты что! Ты что! Чужой дядя!». Нет, все-таки я единственная папу узнала. Я встретила его. Я была самая маленькая, а все равно его узнала.

Он умер в 47 лет. В январе 1955-го. долго с нами не жил. Но дал мне очень много, столько напутствий, как перед войной.

Ведь нас же избивали в школе. Аню с Германом, как и старших тоже. «Бей фашистов! Бей гадов!», – до сотрясения мозга меня избили в Березниках, что меня подобрали на участке без сознания. Сотрясение мозга – всё это было. Ну, знаете, трудно было, потом что мы были меж двух огней. Для одних мы были фашисты, для других мы были «враги народа». Там мы были русские свиньи, тут – фашисты. Да всё. Тем не менее, я говорю, мало было, чтоб я встречала таких людей, которые относились по-человечески, по-доброму. Но этих людей я всех помню, всех.

Всегда вспоминаю 24 декабря, католическое Рождество, пусть я не католик, но я этот день всегда отмечаю как день добрых людей. День памяти добрых людей. Так что вот такая жизнь была.

В 1948-49 году у меня обострилась эта травма, которую я получила там, во время бомбежки. Была полная неподвижность. Это было в Березниках. Я была приговорена. Был такой член-корреспондент Академии наук международной – Вагнер Евгений Антонович, Минкин. Они были в трудармии вместе с папой в Соликамске. И вот когда у меня была полная неподвижность, они пришли, как говорится, созвали консилиум. И пришли на меня посмотреть, потому что я месяца два ни повернуться, ни пошевелиться не могла. Они меня тогда смотрели, крутили, вертели. «Ну, все понятно. Ну, цинга, ангина, сотрясение. Ну а с позвоночником-то что было?», – говорит. А папа так смотрит на маму и не знает, что ответить. Видимо, у них не заходил об этом разговор. Мама как раз тогда и сказала, что под бомбежкой меня подбросило и так придавило, что меня откапывали, что я неподвижно вот столько времени лежала под землей. Но с другой стороны, это меня, видимо, в какой-то степени и спасло с моим позвоночником. Вот тогда мне и сказали. Родителей вызвали в коридор и предупредили, что я, сколько буду живая – никогда ходить не буду. Что у меня такое повреждение позвоночника, что никаких сомнений нет, что я смогу когда-то ходить. А я занималась уже в хореографической студии, солировала. И вот услышать такой приговор, что я буду всю жизнь прикована к постели, для меня это было, конечно, ужасно. Однако. Всё это так.

И тут ко мне папа пришел, он видел, что я это тяжело всё переношу. Всё это так. Я лежала – кровать – не кровать, что это, может быть стол посередине комнаты. Я лежала на таком плоском. И папа, мимо меня проходя, говорит: «Зельма! Не верь никому! Старайся! Сколько сможешь ты добиться – всё твое. Всё может быть. Если ты только очень сильно захочешь». И вот так я сперва в уме делала те движения, которые делала в хореографической студии, потом так. Потом у меня вдруг немножко шевельнулись пальчики. Но я даже не стала никому говорить, да и не было никого. Я под одеялом старалась разминать больше. Через силу. Холщовые рубашки подо мной лежали, чтоб я могла повернуться. Потом другой рукой тянешь, в другую сторону, чтоб повернуться. Сперва-то легко, а потом, чтоб дальше-то шло. Через «не могу, но надо».

А когда я уже стала вставать, конечно, тут уж папа, конечно, взялся. Как-то шли мы по улице Пятилетки в Березниках. Может, были в Березниках? Там одна тогда такая улица была прямая такая. С одной стороны движение в одну сторону, с другой – в другую. Посередине типа скверика идет. Размежеванная дорожка еще идет. Он как-то видит – я уже стала ходить. Повез он меня в Усолье на консультацию к врачу детскому, который тоже тогда был на том консилиуме, она их созвала. А они к этому времени уже кончили медучилище. По улице-то я шла, но суставы все болят, спина болит, всё равно же ведь. Папа на меня глянул и говорит: «Слушай, я вот не пойму тебя. Неужели ты не понимаешь, посмотри, сколько нам людей идет навстречу, значит у них у всех всё хорошо. Ведь они же идут все на работу. У каждого были невзгоды в семье. А ты идешь – морщишься, щуришься. Ты же девочка! Ты пойми. Что ты должна идти так, чтоб никто не замечал, что у тебя что-то болит. Улыбаться людям, чтоб настроение создать. Ты пойми, у них должно быть желание остановиться, посмотреть на тебя, вслед тебе посмотреть, полюбоваться, как ты хорошо идешь!». Вот понимаете, вот как он меня воспитывал.

А когда меня в школе избили до потери сознания, на второй день, что я пришла в эту школу – женская школа имени Николая Островского – я ни в какую не хотела возвращаться в школу. А он говорит: «Зельма, нельзя поддаваться – они выиграют. Если ты сейчас сдашься – ты всю жизнь будешь им уступать. Тебя все будут понукать. Тобой будут понукать. Тобой будут командовать, унижать, оскорблять. Нельзя допустить этого. Ты что! Ты что-то недостойное в жизни сделала? Что ты стесняешься? Что ты ревешь? Да ты гордо иди! Вот нельзя тебе так!».

И вот я так в школу пришла. Он довел меня до класса. Завуч пришла туда и они с классным руководителем – это был еще третий класс тогда – учительница была Анна Ивановна. Фамилию не знаю, а вот «Анна Ивановна» хорошо запомнила. И они стали спрашивать, что произошло. «Неприятный случай, так и так. Вы поймите, она немка. Да. Над ней фашисты издевались. А сейчас вы еще добавили. Как это так? Вы поймите, вы что? Нельзя так. Немцы ведь разные были все-таки». – «Зельма, ну кто тебя? Ну, ты же видела всё равно, кто тебя бил? Нельзя же так, ты ведь кого-то запомнила в лицо». А я всего вторую неделю была в школе. А я смотрю в упор на девчонку и говорю: «Не знаю, не помню». На другую смотрю – тоже опять так. То, что я никому не сказала, кто из них, может быть, это маленько смягчило их. Но после этого, знаете, я недели три сидела в классе и ни на перемены, никак я не выходила. Я только сидела в классе.

А пришли ученицы, которые в танцевальном учились – а это было в пятом классе, а я во втором, а не в третьем была. Пришли ученицы и говорят: «Ну, как же вы? Почему она у вас одна сидит в сторонке? Почему вы так себя ведете? Как это так? У нас в классе ее сестра, мы прекрасно с ней дружим, она хорошая девочка. Зельма же тоже хорошая, что вы ее так бьете? Пойдем-пойдем-пойдем». За руки взяли, в перемену вывели. Раньше хороводы водили в перемену, да всякое такое было. И постепенно-постепенно я отошла.

Вы сказали, что Вас избили. А как это с Вашей семьей? Тоже говорили, что они немцы, фашисты, враги народа?

А как нет? Я говорю, даже к эшелону люди сбегались, плевали на нас.

А потом? Уже здесь.

А, здесь. Вот в Боровске этого не было, там были трудармейцы, и народ уже знал, что это за немцы. А вот в Березниках или в Перми – было еще так. Скажу я вот что. Я поступила учиться. Меня нигде не принимали. Я кончила семь классов в Березниках. Хорошо училась. Приехали сюда. Папе предложили взять несколько бухгалтеров хороших, вот он шесть семей привез. А оказывается накануне нашу квартиру заселили, гарантировано было нам жилье. Нас поместили в Осенцы, где были сплошные колонии, бараки, бывший коровник-барак. В одну комнату все шесть семей поселили, потому что не было жилья. Никогда не забуду, как мы сидели табором. Из Березников когда поехали, свинью закололи, закоптили окорока. И вот как мама сидела в кругу, папа – хлеб уже нарезан был – окорок режет, мама накладывает на хлеб и друг другу дает каждому. Вот так мы жили, те, которые приехали.

Но для других-то мы были немцы. Там не было десятилетки. В Верхних Муллах только была школа, но там сплошные…по дороге это надо было идти, где –то километров 7-8 добираться. И там сплошные безобразия были, сплошные насилия, потому что там были и зэки, и все, что угодно. И поэтому папа не хотел, чтоб я шла туда. Уговорил меня, чтоб я пошла учиться в хореографическое училище, а я имела приглашение. Педагог приезжала. После моей неподвижности я еще выступала и выступала так, что меня пригласили в хореографическое училище. Вот так папа меня научил не показывать боль. Пластика у меня была хорошая, ритм был хороший. Я солировала. Меня пригласили учиться сюда, но мне из Березников не дали выезд, потому что я немка. Это было в 4-м классе. Мои рисунки отправляли на конкурс рисунков в «Пионерской правде». Я получила приглашение на выставку рисунков, но это, правда, было в Москве. Тоже, конечно, не разрешили. Папа подал когда заявление, его перечеркнули и написали: «Чепуха». Вот я в 95-м году познакомилась с этим всем.

В общем, было это так, что учиться нам не разрешалось. Брат поступил в Березниках в техникум механический после 7-го класса. Сестра кончила медицинское училище. А мне надо было 7 классов закончить, доучиться. И как раз было так, что приезжала хореограф через год, так как я получила приглашение. И когда она договаривалась, чтоб меня пустили учиться сюда, отказали ей. Она на следующий год специально приехала, чтобы все-таки добиться моего перевода сюда в Пермь. Не разрешили. А после 7-го класса, папу, когда уже сюда пригласили, на этом же смотре художественной самодеятельности она, когда ко мне подошла, и я говорю: «А вот теперь, если Вы от меня не откажетесь, я к Вам приеду». Она говорит: «Как?». Я говорю: «У папы есть приглашение в Молотов работать, так что я буду в Молотове. И я смогу выступить». И я официальное приглашение имела сюда. А после того, что – комиссию же надо было проходить медицинскую – на комиссию меня привезли и спрашивают: «И куда Вы думаете поступать?». Я говорю: «Я хочу в хореографическое училище», – «Как это? В таком-то возрасте?». Я говорю: «Да, у меня есть приглашение», – «Так значит, Вы уже умеете что-то делать?». Я говорю: «Да. Я солировала». А комната-то относительно такая продолговатая была, стол такой, несколько врачей сидело за одним столом. Вот тут с торца сидел старичок, кардиолог или терапевт он был, там хирург сидел. Это я запомнила, потому что. И ухогорлонос меня посмотрел, и другие: «Ой, да какая печень», и всё, и всё так. Ну, знала я всё это, ну что делать? Ну, это всё так. А тут дошло до того, что разговор со мной завел терапевт: «Ну и что? Так Вы нам покажите что-нибудь». Я говорю: «Что показать?», – «Ну хоть что-нибудь. Или станцуйте, или этюд какой- нибудь покажите, пожалуйста». Ну, я взяла, показала. Они заговорили: «Ну, подписывай, подписывай». А один говорит: «Ну, давай, пока они подписывают, я уж тебя послушаю». Послушал, потряс головой и говорит: «Слушайте, вы ведь все видели, что она делала?», - «Да», - «А вы знаете? А вы знаете?». Я говорю: «Что?». А у меня уже сформировался порок от состояния неподвижности и после той атаки у меня в сердце образовалось. И всё. Табу получила. Значит ни физкультурный техникум, ни хореографическое училище – ничего.

А я у папы, когда ходила на прием к врачам, ну к врачу, который меня возил туда. Он (папа) обычно ездил в город сдавать отчеты и меня с собой брал, чтоб там врачам показать. Вот и бухгалтера все стараются, папа принимает этот отчет. На что я обратила внимание, два бухгалтера стоят и шепчутся: «Ну что такое, то ли 2 копейки, то ли 20 копеек никак не могу найти, откуда они взялись? Не идет отчет». Там же нужно, чтоб до копейки всё сходилось, что вы. А я математику очень хорошо понимала.

Даже учителя всегда предупреждали: «Зельма, это не для тебя!». Входят в класс. Я – да. Я шпаргалила. На контрольных, или что, на экзаменах. Я шпаргалила. Но зато если кто воспользуется моей шпаргалкой, я заставляла хорошо заниматься, чтобы они могли хорошо знать этот материал. Поэтому у нас Анна Ивановна была, а новая Елена Александровна или Елена Ивановна, у нас по математике. Она всегда говорила: «Зельма, тебе не надо. Сиди вот, решай». И тест мне дает. Потому что она пока читает – раньше на скорость решали – она пока читает задачи и не успеет вопрос задать, а я уже говорю ответ. Вот поэтому она всегда предупреждала так.

А как-то пришел – она болела – и пришел у нас папин друг, который тоже был в трудармии. Когда-то они оба занимались высшей математикой. В старших классах преподавал. Гельмин Виктор Иванович. Значит, он пришел к нам в класс. Он не знал, видимо, что так его, значит. «Девочки, будем решать». А у нас женская школа была, все девочки. Он один раз прочитал, я говорю: «Ответ столько-то». Он на меня посмотрел. Второй раз. Я говорю: «Ответ такой-то». Он говорит: «Зельма, если ты с папой решала эти задачи, это не значит, что сейчас нужно ответы говорить». Весь класс как захохочет: «Да нет, она всегда такая», – «А что?», – «А вы возьмите любой учебник, любую задачу, она вам так скажет. Она их так решает».

И вот так я слышала, что два этих человека сетуют по отчету, я попросила посмотреть и обнаружила эту ошибку. А они говорят: «Мы такой ошибки не знаем. Откуда у тебя это могло свалиться?». А я им тихонько говорю: «В таком-то месте, на такой-то странице в середине допущена ошибка». Ну, я сказала сумму, на какую не сходится отчет. Они бы не поверили, если б я не сказала. Я же слышала это: «Отчет не сходится, отчет не сходится. На 20 копеек ошибка». Он на меня так посмотрел, потом берет, достает передо мной, а я оторопевшая такая, я растерялась, ну как? А папа заметил, что я в замешательстве: «Что случилось?». А я говорю: «Здесь ошибка и она до конца дошла», – «Ну-ка дай отчет. На сколько не сходится? Давай проверим». Он взял арифмометр, стал проверять. Говорит: «Правда. И до конца?». Я говорю: «Да». Механически уже пошла эта цифра. Он говорит: «Вот знаешь, вот ты мою дочь запомни. Я ей доверяю больше, чем своему арифмометру. И в классе я ей больше доверяю, чем кому-либо».

Тоже бывало несколько раз, что в учебниках допущены ошибки – в ответах описки. А я: «Нет, столько». И всегда получалось, что я была права.

Когда в Перми надо было учиться поступать, Герман должен был пойти на третий курс, доучиться 2 курса в механическом техникуме. Здесь есть механический техникум в Мотовилихе. И там есть отделение плановика-экономиста. Это же не престижная, как говорится, профессия. И там все-таки математика. Я, значит, решила, что я – а папа меня уговаривал хоть на 1 год пойти, сделать десятилетку, переедем, где есть десятилетка, чтоб дать мне возможность учиться. Приехали мы в Мотовилиху сдавать документы. Зашушукались-зашушукались в приемной комиссии. Я на первый курс, Гера на третий. Директора вызывают, а директора нет. «Вы, – говорят, – можете завтра приехать?», – «Можем», – «Давайте вы тогда завтра приедете с утра, директор будет, и все вопросы с вами решат. Вам все-таки на третий курс – надо с ним решать вопрос». Под этим предлогом. Мы на следующий день приехали, только зашли, одна другой говорит: «Иди, позови директора. Иди скажи директору». Выходит мужчина, статный такой. Посмотрел на нас и говорит: «Вы Диркс?», – «Да», – «Ну что ж, пойдемте ко мне в кабинет». Берет документы, ведет нас к себе в кабинет. Посмотрел на нас и говорит: «Ребята, вы оба комсомольцы. Мне легче будет с вами разговаривать. Поймите, я вас поздравляю, что вы так хорошо учились. Очень рад был бы вас принять. Но я принять вас не могу». Мы сразу: «А что? А почему?». Гера меня сразу так дернул за рукав сильно. А директор говорит: «Ребята, у нас же практика на военном заводе», – «Аа, всё, пошли, Герман!». Поворачиваюсь уходить. «А что, а документы не надо забирать?». Я говорю: «А зачем документы, если нигде учиться не берут? Для чего».

В общем, мы оттуда ушли, Герман уехал обратно в Березники, чтоб дальше учиться. А уже последние дни июля-месяца, экзамены начинаются, это как раз накануне было за день – за два до этого. Приехали, папе сказали. Нас мама встречала на кольце, где у нас там трамвай делает кольцо. Уже когда мы до туда добрались, он узнал, что нас не приняли. «Ну что, – говорит, – Герман, сейчас возьмем билет. Чтоб тебе ехать туда. А тебе, Зельма…». И вот стал он меня уговаривать. Он, оказывается, уже везде побывал в медицинском училище еще на Советской, 65. Там еще недобор был, там принимали еще документы. Как уж он сумел там уговорить, чтоб приняли мои документы. Вечером, буквально за 5 минут до конца приема документов, приняли мои документы. Утром я шла сдавать экзамены. Ну сдала все на отлично, и приняли меня в медицинское училище. А сдавала я экзамены, нас помесили в общежитие, по-моему, на Попова, 51. А оттуда потом уже ходили.

Нас было 22 человека на 17 кроватях в одной комнате. Вот так мы начали учиться.

В 1953-м – а это был 1952-й год, что я поступила учиться – 5 марта в мой День Рождения умирает Сталин. Караул! Слезы лили как не знаю что. Мало того, что Сталин умер, так нельзя было День Рожденья отмечать – отмечали День траура. Значит, ты радуешься тому, что Сталин умер? Всё это так. Ну, доучилась я в ноябре месяце.

Папа приезжает, ходил отмечаться. В здание со шпилем папу вызвали. Приезжает он ко мне в общежитие и говорит: «Зельма, тебе срочно надо ехать туда. Вот анкета. Заполнить надо. Давай сядем, вот здесь на столе заполним. Чтоб ты съездила туда надо». А мне в общежитии выдали паспорт. Я живу, учусь, я не думала даже, что я такие пакости делаю тем, что я учусь. Я пришла в это здание со шпилем и как добропорядочная зашла, по лестнице поднялась. Смотрю на офицеров. Я говорю: «Разрешите обратиться. Скажите, пожалуйста!», - а они мне: «Пожалуйста, пожалуйста!». Я говорю: «Скажите, пожалуйста. А как пройти в 19-ю комнату?». Он как шарахнулся один на другого. Зыркают друг на друга. «Тамбовский волк тебе товарищ!». Вот. Я это впервые услышала. Я такого выражения не знала. «Что, первый раз прёшь сюда?». Я говорю: «Первый раз». С улицы. Я ходила вокруг этого здания, наверно, больше получаса, пока нашла дверку, которая открывается, чтоб туда можно было зайти. Я туда зашла. Говорю: «Здесь можно пройти. Чтоб попасть в 19-ю комнату?», - «Да. Там. Направо». Я туда пришла. Спросили, как фамилия. Я подала студенческий ученический билет. Подала анкету, подала свой паспорт. Вот и началась беготня. Ругаются, один другого крестит. Один вызывает выше себя начальника, потом другой вызывает еще выше себя начальника, собралось их 4 или 5 человек. Все на меня кричат, кулаками машут. Благо, не по мне.

А я сижу такая вот пигалица 16-тилетняя, 34 килограмма вешу при своем росте. Вот и, знаете, не знаю, на кого смотреть. У меня вот тогда уже была привычка. Я вот кусал пальцы, когда волновалась. Этот вот палец я кусала. Здесь я костей не ломала. Рубцы остались – это мои перекусы. А тут я стала – чтоб никто не видел, эти пальцы держу свободно, а сама думаю: «Лишь бы сдержаться, лишь бы не показать свою слабость, слезу не пустить». Во на меня кричали-кричали, топали-топали, в конце концов, один из начальников, который последний пришел,: «На, распишись!». Я знала: «Нельзя-нельзя-нельзя-нельзя!». Я расписалась. Бумажка была. Знаете, приблизительно такого вот размера. Я расписалась. За что я расписалась, я не видела. Я не в состоянии была это читать. Я расписалась. Я знала, что мне нельзя.

Уже в 1995-ом году я знала, что ехать на практику, все направления надо, каждые 10 дней ходить отмечаться, что я здесь. Потом через две недели приходить отмечаться. А на практику ехать или что, значит, я пишу заявление и жду, когда мне разрешат, когда придет ответ, куда мне разрешат поехать и куда разрешат поехать. Девчонки уже приедут, отчитаются за практику, а я еще сижу жду. Чаще всего это был Соликамск, соликамская больница. Там я все практики и проходила. Вот по возвращении…ну вот у меня после второго курса – ну вот это еще было, ну знаете, я еще не знала, за что я расписалась. Нас пригласили вожатыми в Гремячинск в пионерский лагерь. Но у нас все девочки были старшего возраста, а я то, что пропустила много, много стала заниматься и перескочила через класс и оказалась впереди знаниями, чем те, кто учились в этом классе. Ну, это благодаря папе. Он договорился, чтоб меня приняли в школу. Я хоть с алфавитом познакомилась с русским. Через неделю я уже алфавит знала, стала по слогам читать, они меня оставили, я так и закончила школу. Да сказалось это у меня на чистописании, потому что в Польше-то мы ходили в воскресную школу, но там ведь был учитель немецкого, на немецком языке. А русский-то я не знала. И вот те и эти буквы – это всё не сочеталось, правописание.

А дома на каком языке Вы говорили?

Из-за меня стали разговаривать на русском, потому что я стала такую ерунду: украинский, немецкий наш диалект, польский, казахстанский, казахский, русский. Это вот у меня каша была, самая настоящая каша. Я из-за этого попадала в большие, как говорится, ляпсусы. В первом классе попросилась в туалет, не знала. Как называется «в туалет сходить». А с моим позвоночником иногда мне надо было побыстрее сходить. Слабый мочевой пузырь. Я попросилась, подняла руку, а мне говорят: «Что, Зельма, что?», - «Можно выйти?», - «А куда тебе?». Как мне вот сказали, в Казахстане говорили «абартресс» или какое-то такое созвучие было. Я так и сказала. Все: «Ха-ха-ха-ха-ха!». И я поняла, что я что-то не так сказала.

Я пришла в школу, диктант шел. И я, значит, вот я весь диктант по звукам написала немецкими буквами, вы понимаете. Я знаю, что я не всё пишу неправильно, я умом понимаю, но я никак не могла понять учительницу, когда принесли мне мою работу, и стоит огромная единица. И у лучшей ученицы единица. А как же тут-то? Неужели кто-то еще хуже написал? Во так вот. Так что вот в такие пролёты я попадала.

В первом классе я попала, потому что была эта неподвижность, и я вернулась. Я знала, что сестра отучилась и заканчивала седьмой класс, и они с девчонками черчением часто занимались у нас дома. «Всё, – говорит, Барбос Петрович Иванов – любитель двоек и колов!». Вот они его прозвали «Барбос Петрович». А он учитель физкультуры был и по черчению учил. И вы знаете, меня выбрали физоргом, что я и в секциях занималась. А тут случилась неподвижность, и никто же не знал, что это со мной случится и как отразится. Надо было класс организовать, вести на урок. А как мне обратиться, чтоб узнать, куда вести – на уличную площадку или в спортзал? «Извините. Пожалуйста, воспитальше…», - «Как???». Вот так я однажды села в лужу. А вот за что я оскорбила учителя, вы знаете, мне было очень стыдно, что я так сказала. Вот эти ляпсусы они запомнились настолько…вот так вот.

И вот я всё ходила отмечаться-отмечаться-отмечаться. Пригласили после второго курса в пионерский лагерь, меня тоже записали. Оказывается, мне только 16 лет, значит, они меня не могут еще взять, но 17 лет как раз исполнялось, но все равно работать нельзя, значит. Меня взяли из Гремячинска отправлять обратно. Я приехала, пожалел меня, там был судебно-медицинский эксперт. Он был добрый человек, он пожалел меня тем, что я не могла вернуться обратно, стыдно. Вот пожалел. Он предложил мне работать инспектором охраны материнства и младенчества, проверять условия работы женщин в шахтах. Задал мне такой вопрос: «Ну и как, медицину любишь?». А я говорю: «Не знаю». А он судебно- медицинский эксперт Тупачев. «Как, не знаешь?». Я говорю: «Раньше я ненавидела, я сестре бойкот объявила, я два месяца с ней не разговаривала, из-за того, что она пошла в медицинский». – «А почему?». Я говорю: «Да она при виде крови сознание теряет, а она в медицинский пошла. Вот как это? Я не могу ответить». Но она вообще честно сознание теряла. И вот как-то так. И он, значит, говорит: «Ну а сейчас?». Я говорю: «Ну а сейчас мне порой кажется, что интересно». – «Интересно?». Я говорю: «Да». Он меня поселил.

Были студенты мединститута на практике там в гремячинской больнице 3-4 курса. Он меня поселил вместе с ними. Их было 8 человек. Гена Мухачёв – единственный парень, и семь девчонок. А меня поселили и стали звать «Гена-муха, 8 девок, один я, куда девки – туда я». Так вот было.

А раз меня поселили вместе со студентами, он взял и выделил мне палату больных, которых я тоже должна была проверять, смотреть, наблюдать, всё. Во-вторых, он под предлогом, что им нужно писать – на шахтах там же часто бывали несчастные случаи всякие – и что надо писать протоколы вскрытия, он стал меня брать с тем, что б писала протоколы. Но он проводил эти вскрытия так интересно. Знаете, я вот никогда это не знала, что он так вот мог обо всех привычках сказать, обо всех условиях жизни, о том, в каком возрасте кто что перенес, с чем пришлось сталкиваться – всё. Вот я даже в институте – потом уже на вечернем отделении института я училась – я поражала нашу кафедру судебной экспертизы, они даже заявку на меня делали, чтоб я на кафедре у них осталась потом. Вот потому что я понахваталась таких вещей и такие, что они диву давались.

Был случай, что надо было женщину вскрывать – она алкоголичка – смерть на дому. И вот знаете, у нее несколько синяков было здесь – с крыльца упала или падала или что-то где-то. Это муж объяснял. Мы стали вскрывать. Дали нашим – их было 4 человека – поэтому труп надо было вскрывать. И нам досталось вскрывать голову. Стали вскрывать, я говорю: «Нет, девочки, тут не просто синяк, это судебное», - «Ну не может этого быть». Вскрыли тут, сняли скальп, как говорится. Я говорю: «Да, все-таки я считаю, что так». Преподаватель подходит? «Так, что-что-что?». Я говорю: «Мне кажется, что тут будет судебное». – «Почему?», - «Ну посмотрите, сколько таких вот синяков, кровоизлияние в этом месте». Он значит на меня: «Ну и что?». Я говорю: «Ну не могла она падать только вот на голову. Как она? Что она? Так что ли колотили?», - «Может быть, с крыльца упала все-таки?». Ну ладно. Вскрыли черепную коробку. «А теперь уже более», - говорю. Зову преподавателя. Я говорю: «И все-таки?». Он говорит: «Нет, это еще не доказательство». Я говорю: «Хорошо. И все-таки, - а я, знаете, столько лет работала уже, как уже более серьезно так, я говорю, - Хорошо, а давайте посмотрим. Вот если я сейчас открою, я докажу, что это судебное», - «А почему?», - «А если вот тут в этом месте будет хоть одно точечное кровоизлияние, то это явно насильственная смерть». Он на меня так посмотрел: «А откуда вы знаете?». Я говорю: «Учителя хорошие были». Знаете, я действительно сделала надрез, и там несколько даже этих точечных кровоизлияний. «Ну что ж, я жму вашу руку. «Отлично» вам обеспечено!». Оттуда уже этого мужчину везли в наручниках.

Я не могу сказать, что так всегда. Но я сталкивалась с хорошими людьми, что мне доверяли, и я могла набраться опыта. Это тут, в Боровске, тоже мне посчастливилось. Я попала – а вот когда мы ходили на входные, в Гремячинске мы ходили на реку купаться и не любили, когда много народу рядом. Мы старались – излучина там такая вот. И там есть высокий берег подмытый. И там мы сделали шалашик, проходили ниже по порогам, а потом здесь останавливались.

Тут народу полно-полно-полно, а мы там и в волейбол можем поиграть и что угодно. Тут мы с этим Геной Мухой пьяную из омута вытащили. Туда приехали, там машина перевернулась 12 человек потерпевших. Там было и трепанацию черепа надо было делать, там было всё. Вплоть до отрыва наружных половых органов. Всё было тогда в этой машине, то, что перевернулось. И там, знаете, надо ассистировать, надо оперировать. Надо делать то, надо делать другое и было не до того, что жалеть их. – «Я не могу, я не знаю, я не буду». Дежурили около этих больных и все делали, что надо.

И Вы так остались в этой профессии на всю жизнь потом?

Нет. Я осталась педиатром. Я детей любила. Я безумно детей любила. Мне несколько раз отдавали, чтоб я усыновила чужого ребенка, потому что я не надеялась со своим здоровьем, что я смогу родить. И потом все-таки я пошла на то, что я все-таки попытаюсь. Попытаюсь. Мне годной рукой дают направление, то что прерывание беременности, а другой рукой декретный. Я уже до декрета дошла, меня требуют, чтоб я прервала. И что я не останусь живой, что я – всё. Всё. Да, я родила средней массы. Но я родила. Я второго родила и третьего родила. У меня три сына вот таких. Так что вот. Я говорю – люди добрые.

Она меня отпустила, меня отправили из Кунгурского района рожать в Пермь. Я приехала. Накануне мне только дали декрет и сразу отправили. Вот я с сестрой вместе работала. Женщина акушер-гинеколог. Я с ней виделась перед тем, что я уехала за ребенком. [Показывает фотографии] А там еще племянник у меня. Это вот мы старшего сына провожаем в армию. Рядом со мной тут вот слева сидит. Виталик.

И вот, только я пришла, она мне говорит: «Зельма Германовна, Вас, - говорит, – предупреждали, что у Вас ягодичное притяжение?», – «Нет, – говорю, – меня пытались в этом разубедить», – «А почему?», – «Да, – говорю, – вот головка то у него, – вот такая позиция». Она говорит: «Да-да». Я говорю: «Ну, Марья Васильевна, я еще одно скажу. Угроза не только ягодичного притяжения, но и притяжения плаценты», – «Как?». Я говорю: «У меня в таком сроке и в таком сроке были кровотечения». Она меня не отпускала даже вот тут. Мне стали измерять давление, а у меня разница, между максимальным и минимальным была 5 миллиметров. То есть на грани того, что может быть кровоизлияние я была. И я просить – Аня в это время была на оперативке в 9-й медсанчасти. И я говорю: «Давайте дождемся хоть Анну Германовну, потому что она тоже здесь, она же меня привела», - «Ах да, я забыла». Так она меня отпустила под двойную расписку меня и Ани, то, что сестра тоже фельдшер-акушерка, я – фельдшер-акушерка.

Я еще тогда институт не кончала. И расписалась, то, что ответственность на себя. Так она ведь обзвонила не только скорую, не только все роддома, но даже женские консультации, предупредила, в каждой дала телефонограмму, куда бы я ни обратилась, чтоб меня сразу приняли, потому что угроза кровотечения, и что срочно положить. И она ведь осталась при мне. Я ночь переночевала у сестры, а утром всё равно мы приехали. Приехала уже с угрозой преждевременных родов. Я знала, что у меня единственное спасение – пока нет кровотечения – не дергаться, лежать спокойно. Какие бы боли ни были – лежать спокойно. И только в черной комнате приходят ко мне каждые полчаса или 20 минут измеряют давление, пульс считают, и я уже лежу. Так Аня с сестрой за 20 минут до родов сказали, что я весь день проспала. Так я лежала, чтобы не шелохнуться.

Зельма Германовна, а вот Вы очень много пережили. У нас проект связан с тем, что мы пытаемся сравнить память о депортации разных национальностей. Есть ли какое-то ощущение, что какая-то национальность пострадала от репрессий или депортации больше или всем доставалось одинаково? Как Вы это видели?

Я не могу вам сказать, полностью сравнить, потому что я не была в таком лагере, чтобы были все разных национальностей. Но я знаю, что для немцев мы были – русские семьи. Для русских мы были фашистами. Это точно. Что в Акмолинске, что здесь, вот я вам говорю, что в здании (МВД по Пермской области) меня приняли – «Тамбовский волк тебе товарищ».

Выручало то, что мы очень добросовестно относились к любой работе, к любой необходимости какой-то работы, не считаясь с тем, какая это работа. Всё добросовестно исполняли. Это выручало.

Но, тем не менее, вы знаете, мне до сих пор, была ли разница тем, кто был угнан. Конечно, ни пироги, ни пышки нам там не готовили. Никаких распрекрасных условий нам не создавалось. И на кирпичном заводе работали и такие, и сякие, и всякие национальности. Всё это так. Но то, что нас привезли и мы попали вот в этот лагерь, мы тоже вот, как бы фильтрация была – они фильтровали, кого куда. Вот поэтому как-то говорить, что над нами опыты ставили – это нет. Но ведь не над всеми в лагерях ставили опыты. Это ведь так, это не уйти от этого. Это одно.

Во-вторых, я вам скажу: обидней было, что после войны, после всего того, что мы пережили, что к нам относились так предвзято, что везде и всюду старались ущемить и унизить. Вот даже взять: Германия выплачивала компенсацию за пребывание там. Но есть у меня этот документ – я ничего, я в 17 архивов обратилась, чтобы разыскали наши документы. Я разыскала, и там четко и ясно доказано, что нас увезли насильно, что мы ни в чем не повинны, так и есть.

Тем не менее, тем не менее, до сих пор вот, когда…вот смотрите, 1953-й год, вот я говорила, что меня встречали, я знаете тогда за что расписалась? Я была приговорена к 20-ти годам каторги без суда и следствия, если я на один час отлучусь из общежития без ведома и без разрешения. А разве это было равенство со всеми, кто был в лагерях? Разве мы, кто были насильно тоже угнаны, не испытали все вот эти вот: фронт в ту сторону, фронт в другую сторону? И то, что были на оккупированной территории везде и всюду. Ведь это же всё так. Я не понимаю, вот этого я не понимаю.

Там, значит, могу вам показать даже письмо, что мне отказано в получении компенсаций, что все-таки в основном немцы относились более лояльно. Вот какими могут быть люди! А кто считает, что это было более лояльно и что более унизительно? Никто. Однако здесь мы натерпелись после этого ничуть не меньше. Вот эти бесконечные отметки, вот то, что за недоверие. Даже окончив институт, меня взяли на учет только как фельдшера. А до этого даже как медсестру не брали. Это всё не было равенством. Не было. Я считаю – да.

Люди долго встречались, которые понимали. Я говорю: «Никогда. Я отмечаю католическое Рождество как день памяти добрым людям, которые нам в этих трудных условиях, что поляки, что немцы, что казахи, которые к нам относились более человечно. Что они не делали (нам) больших, ну как говорится, унижений. Вот это, я считаю. Вот это я отмечаю тем, что существует католическое Рождество». Мы имели возможность как-то почувствовать и доброту людскую.

Но, тем не менее, я никогда не скажу, что здесь относились наравне с теми, которые тоже побывали в концлагерях или где-то. Ведь до сих пор, даже вот второй транш не выдали, посчитали, что к нам относились более лояльно. Почему нам выдавать? А разве не так? Зато нашим здесь много унижений доставили. Ведь это тоже ведь так. Не знаю. Не знаю.

Я считаю, что война – это такое горе, такая беда и нельзя, как говорится, уравнять ни одну сторону, ни другую сторону. Один виноват тем, другой виноват другим.

Да, я всегда отмечаю католическое Рождество. Я отмечаю христианское Рождество, потому что я вспоминаю добрых людей, которые нам на пути встретились, которые нам помогали несмотря ни на что. И я считаю, что есть просто люди с большой буквы. Есть люди пакостные. Вот так я скажу вам. Вы не обижайтесь, что я вам такое сказала, но …

Нам это очень важно и очень интересно то, что Вы рассказали.

Вот я считаю, что это, знаете, даже… Я и в партию вступила, я и всё. Я вступила в партию не для того, чтоб иметь какие-то преимущества, но мне папа сказал однажды такую вещь: «Зельма, запомни, мы родились, – ну как он уже тоже здесь находился, – мы родились здесь. Это наша Родина. Нельзя унижать, и пресмыкать, и некрасиво поступать с людьми, которые нам дали приют». Ведь все-таки мы в 1800-х годах приехали. Наши предки в 1802-1803годах прибыли сюда, на Украину, и вот все-таки он говорил это: «Есть люди, а есть нелюди. И нельзя сказать, что одна нация лучше другой. Есть одна нация более культурная, более воспитанная, которая понимает. И есть нация, которая менее воспитана. Но это, может быть не их вина. Нельзя говорить, что это их вина.

Еще два вопроса. Вы поступили в партию, и какие проблемы у Вас с этим были?

Знаете, я вот что скажу. Я поступила в пионеры во втором классе. Только во втором классе. Мы приехали вот, когда меня унижали, второй класс я заканчивала в Березниках. И в День Пионерии я сразу вступила в пионерию.

Мне папа говорил: «Нельзя жить с людьми и требовать, чтоб к тебе хорошо относились, если ты относишься к ним с недоверием». Папа служил у нас в армии, папа был главным бухгалтером Молотовстроя. Он, знаете, он просто по-человечески всё это воспринимал. И в лагере – были они в Соликамске, там были лагеря около Соликамска у них – и он тех, кто самые слабые были, всех, когда он уже стал там бухгалтером, что он имел возможность кому-то как-то помочь, он всегда старался, чтобы самых слабых определили мыть бачки на кухне или там что-то. Пусть он не получает дополнительного питания и всё, но он говорил: «Они хоть соскребут с котла что-нибудь или намоют с котла что-то, чистой водой станут мыть и себе намоют что-то».

Дядя Ваня у нас дольше всех прожил из всей семьи, которые в трудармии были. У меня два маминых брата были. У дяди Коли тоже была жена в трудармии. Папа был в трудармии. И вот все, когда похороны были дяди Вани, ну это ж было уже в 1990-х годах. Вот я сейчас просто не могу сосредоточиться. Одно за другое заходит. Вот и я была на похоронах, так трудармейцы пришли специально, чтоб поблагодарить в моем лице, что у нас был такой папа. Что он очень многих людей спас тем, что он старался кого-то на кухню устроить. Кто самый слабый – вот он старался, чтоб у них были такие работы, где не так трудно было работать. Мишка Вагнер, Минкин – эти все были в трудармии, это же профессора, научные, эти все были в трудармии. Очень много, очень много было таких научных работников, которыми гордится наша Родина. Ну я говорю наша Родина – всё равно это наша Родина. Папа всё мне говорил: «Нельзя жить в стране, если ты не уважаешь этот народ. Тебе дают здесь возможность жить, значит, ты должна понять, что этот народ отличается».

И Вы поэтому хотели поступить в партию? Были проблемы? Какие?

В партию вступать? Нет. У меня не было. Я поступила в седьмом классе я уже была комсомолкой. В пятом классе, причем жена директора и директор дали мне рекомендацию в комсомол. То, что я очень рано испытала вот это унижение, то, что меня избили до полусмерти за то, что я немка, и когда я не сказала, кто меня бил. А ведь у меня было очень тяжелое сотрясение мозга. И я не сказала ничего, я всё это пересилила. Меня стали девочки уважать. Это же была женская школа. А били ранцами с этими металлическими околышами, я помню это всё.